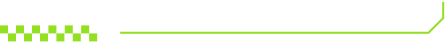

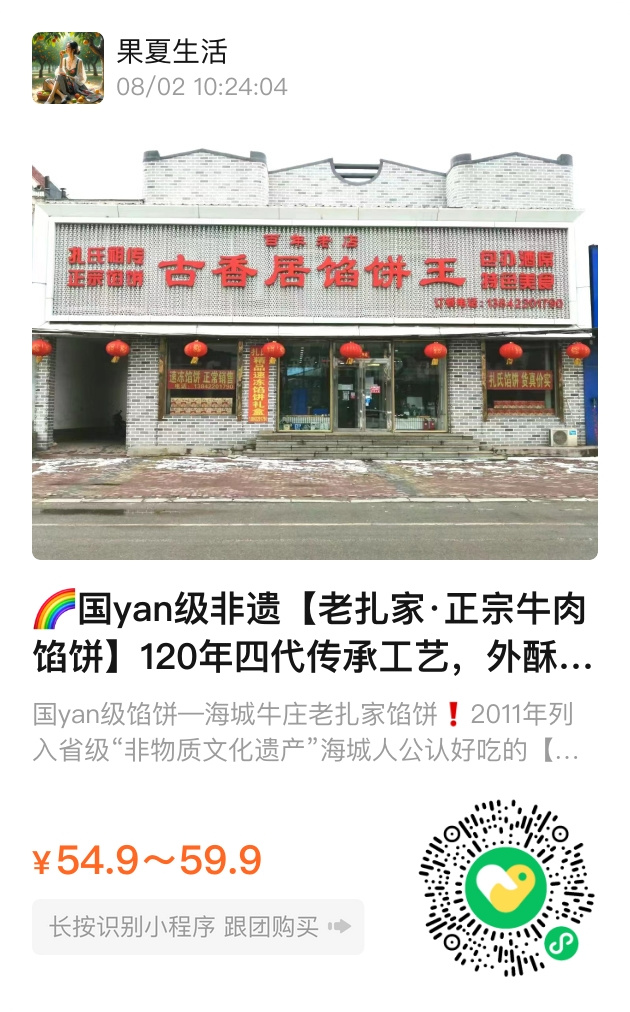

当清晨第一缕阳光掠过辽宁海城的石板路,扎氏古香居的师傅们早已揉醒了面团。老扎家的牛肉馅饼,像一本包着酥皮的家谱,记录着四代人”三转五压一包”的手艺密码。120年前,创始人扎祥德大概想不到,他改良的馅饼会沿着时间的长河漂流,最终登上国宴的瓷盘。这让我想起《东京梦华录》里描绘的汴梁炊烟,原来最动人的非遗,往往藏在百姓的餐桌之上。

揭开金黄的饼皮,内里是绝不妥协的老规矩:牛后腿肉要三肥七瘦,圆葱得用本地紫皮,调味料比自家厨房还简单,唯独缺了盐和水——祖先说鲜味不该被盐水稀释,就像真理不该被浮华遮掩。某次在北京琉璃厂淘到本民国食单,写着”辽东风味以牛庄饼为魁”,哑然失笑:这评价未免太含蓄。那些驱车百里排队的人们,哪是为充饥?分明是在焦香酥脆里,咂摸着一座城的记忆切片。

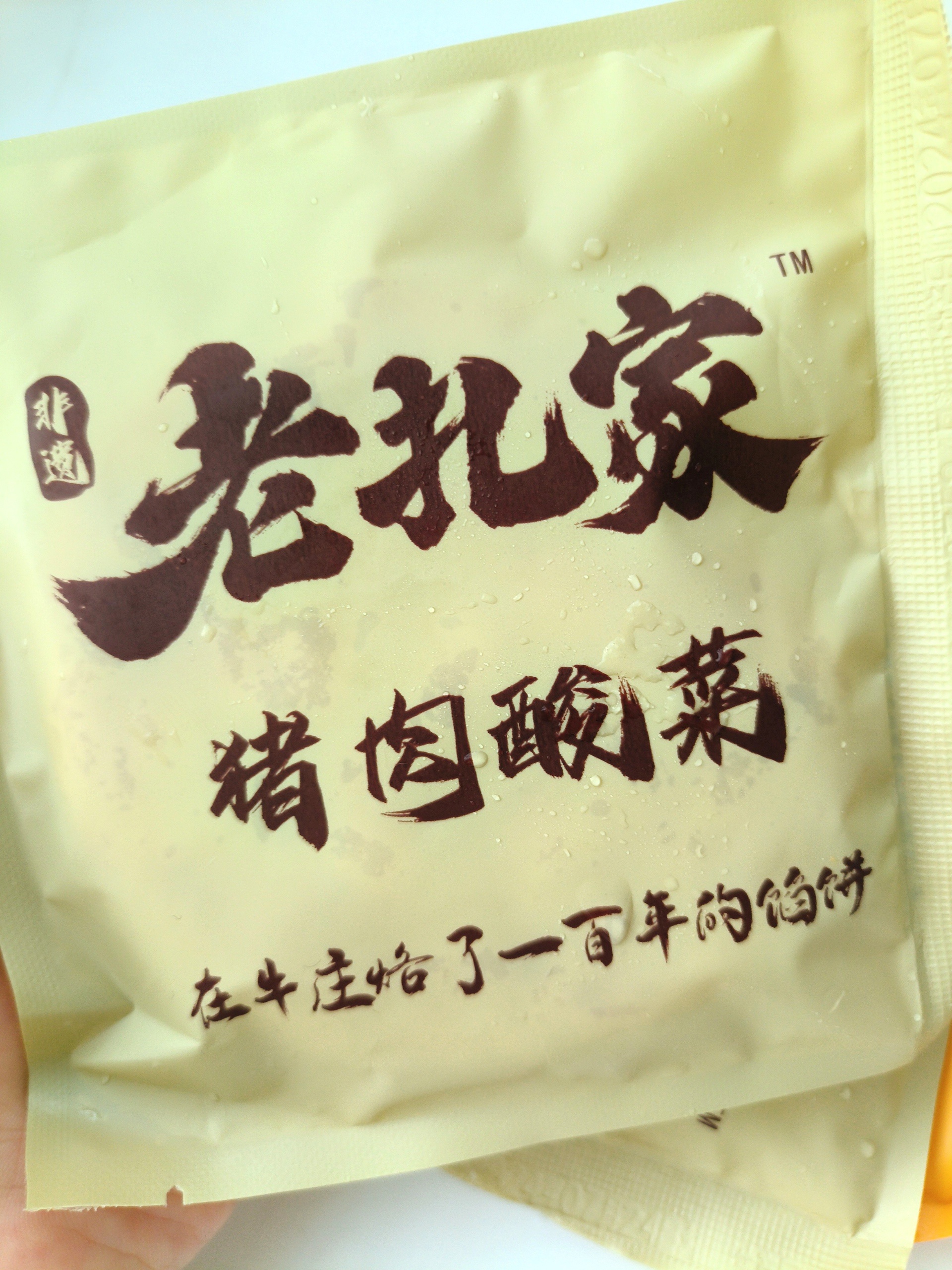

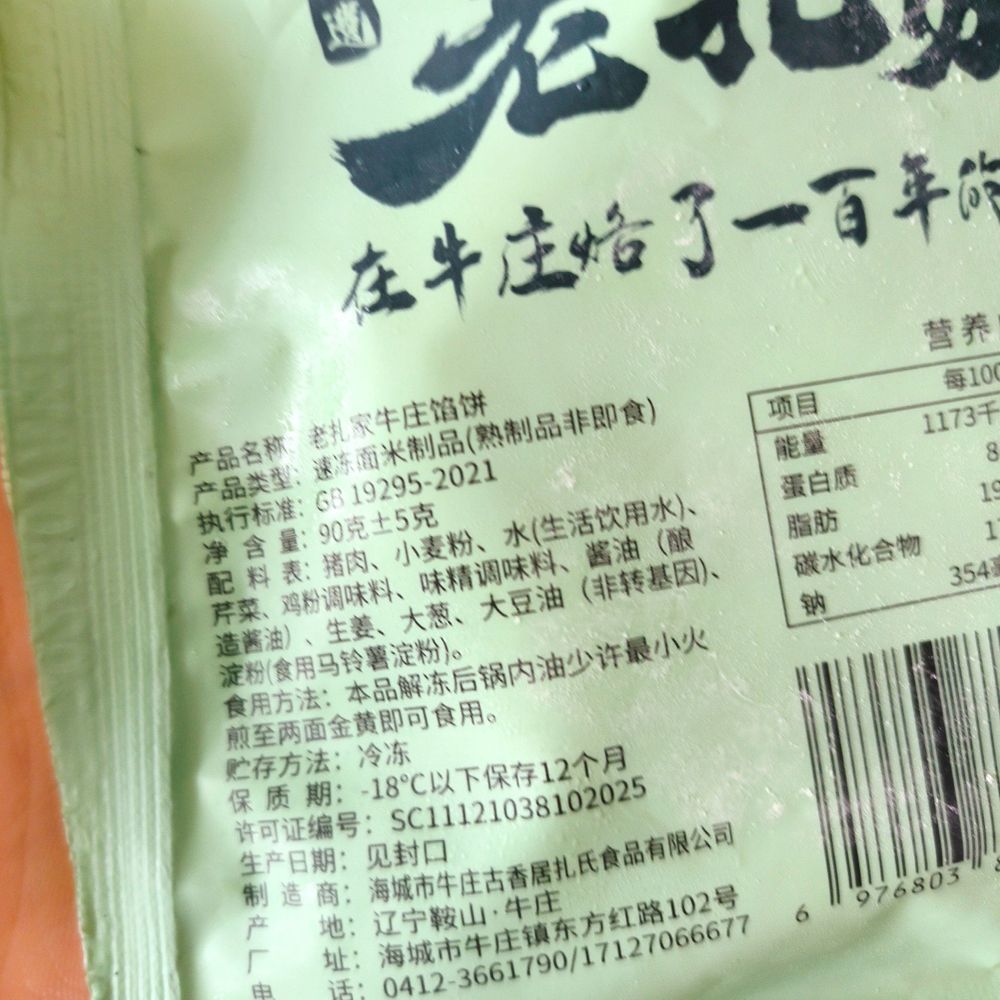

冷冻技术让非遗走出了牛庄,但老手艺的灵魂仍在。面点师傅腕间的力道,依然沿着光绪年间的轨迹流转;空气炸锅复热时滋啦的声响,与百年前铁鏊上的合奏遥相呼应。苏轼发明东坡肉时,可曾料到会成为千年IP?老扎家的传人大概也怀揣着相似的期待。拆开顺丰包裹的保温箱,油纸上卧着的不是速食,是活着的历史——以肉为墨,以面为纸,写下”人间至味是清欢”的现代注脚。

总结:从街头小摊到非遗名录,这块承载着四代人心血的馅饼告诉我们,真正的传统不是博物馆的标本,而是能穿越时光的温度。当牙齿陷入酥皮的瞬间,尝到的是手艺人对光阴的诚意。

🛍️ 心动不如行动,生活不等人,赶快下单,享受这份简单的美好!

1️⃣ 手机微信扫描上方官方海报,即可一键下单

2️⃣ 请长按⬇️下方框内文字⬇️全选复制链接,打开微信并粘贴到聊天窗口,点击访问:

👉👉👉#小程序://快团团/点击查看/VQNkDeSHDCVAZdf

💡 如果链接已过期,请用手机微信扫描下方二维码联系商家或访问店铺下单。

本文中的图片均来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。

CAMPING

扫码加好友

扫码进群

扫码访问我的店铺